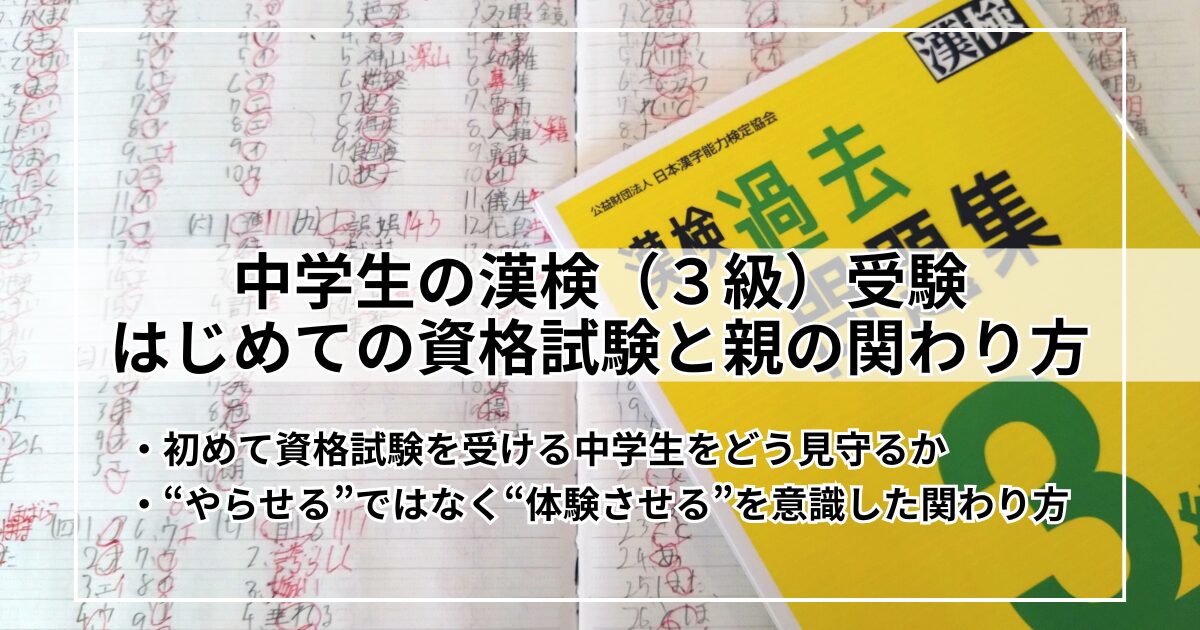

中学2年生の息子が、漢検3級を受けました。息子にとって初めての資格試験です。

親としては、どこまで関わるべきか、当日は付いていくべきか。

今回は勉強の内容やさせ方よりも、“何を体験させるか”を考えることが多かったように思います。

今回の受験の目的

高校受験に有利らしい

公立か私立か、また各高校によって違うようですが、受験の際にメリットがある場合があるようです。英検という選択肢もありましたが、もともと漢字が得意な息子、英検を勧めても「絶対に嫌」と頑なに拒否です。あと、これも高校によるとしか言えないのですが、漢検と英検、両方持っていても受験時のメリットが2倍になるわけではなく、どちらかだけでも良いのかなと思っています。

余裕のある2年生のうちに受験させたかった

CBTなら、ぎりぎりのスケジュールでも間に合うかもしれませんが、3年生で普段の勉強と受験への勉強もしないといけない中、漢検も受けるとなると子どもの負担も大きいです。

受験するつもりがあるなら、2年生のうちに取ってしまうのが得策だと思いました。

「学校以外で試験を受ける体験」をさせたかった

現在、塾に通っておらず、模試も受けたことがない状況で、このまま高校受験となった場合に、学校以外の場所で試験を受けたことがないという状況を避けたいと思いました。

当日の様子など

付き添いする?しない?

中学生だし必要ないかなとは思いました。

ですが、会場は隣駅でしたが息子は行ったことがないエリアのため、試験なのに迷ったりしたらかわいそうかなと思ったのと、初めての学校以外での試験なので、試験番号で座席を確認するんだよ~とか教えたかったで、付き添いというほどではありませんが、一緒に行くことにしました。

当日は息子が座席を確認して試験会場に入るところまで見届け、私は先に帰ってきてもよかったのですが、試験時間も1時間なので近くのコーヒーショップや本屋で時間をつぶして、駅の改札で待ち合わせて帰ってきました。

他の受験者はというと・・

今回の会場での3級受験者は80人くらいで、息子と同じくらいの年齢の子が多い気がしました。

大人も数人はいましたが、あとは高学年くらいの小学生がちらほらいる程度。

中2の息子は、他の受験生は中3か小学生だと思ったようです。

また、あの人数がいて全く息子の知り合いに会わないのも意外でした。

中学生は親同伴がほとんどのように思いましたが、友達同士・一人での受験も目につきました。

なぜCBTではなく会場受験を選んだか

今回は「学校以外で試験を受ける体験」も目的になっているので、CBTだとこの目的に合わなかったので、会場で紙の試験を受けさせました。

受験のきっかけになった、めいっ子(息子の従姉)の話

高校受験のために漢検か英検を持っていると良いというのは知っていましたが、息子に勧めるきっかけがなくどうしようかと思っていました。そんな時に夫の実家で義姉とめいっ子(息子の従姉・社会人)と高校・大学受験の話をする機会があったのです。

息子は少し離れたソファーでスマホをいじって素知らぬ顔をしていましたが話を聞いているのは解っていたので、あえて「漢検持ってると良いって聞いたんだけど」と、めいっ子に話を振ってみました。

めいっ子から聞いた具体的なアドバイス

- 公開会場で紙で受検(個人受検)は年3回(2月・6月・10月)しかないよ。

- 高校受験に効かせるなら、ラストチャンスは中3の6月の試験まで。10月の試験だと、書類に間に合わないよ。

と、めいっ子は言っていましたが、書類の締め切りに関しては学校や書類によると思いますので確認が必要ですね💦

それを聞いていた息子の反応

その帰り道に唐突に「そういうわけで、漢検どう?」って息子に聞いたら

漢検、受けたいんだよね

さっきも漢検のアプリダウンロードしてやってたんだよ( ̄∇ ̄)ニヤリ

「受けたかったの?なんだ、そうなら早く言ってよ」と、あっさりと息子の受験が決まりました。

それに、ソファーでさっそく漢検のアプリやってたなんて!

息子に聞かせたくて、めいっ子に根掘り葉掘り聞いていたのですが、息子ぐらいの年齢だと親がうるさく言うより、「年上の身近な人が言うことは素直に聞く」というのは本当なんだなと感じました。

息子に体験させたかったこと・やらせたこと

ただ受けさせるだけでなく申し込みから証明写真の用意など、できるだけ本人にさせるように意識しました。

日程や申込方法を調べる

まずは公式サイトをよく読むように伝えました。

申込の手続き

申込の手続きはネットで一緒にやりましたが、入力は基本的には息子が行いました。

本当は息子のメールアドレスで登録させたかったのですが、本人がメールをあまり確認しないため、通知を見落とす心配がありましたので、私のものを使用しました。

ですので、何か連絡が来るたびに私の方で内容を確認し、転送やスクリーンショットをLINEで息子に送って共有しました。

「自分宛ての情報は自分で管理する」という体験の機会にはなりませんでしたが、今回はリスク回避としてそうしました。

テキストを選ぶ

ネットでも買えますが、見比べて選んでほしかったので本屋で買いました。

選び方として伝えたのは、

- 厚すぎないこと:分厚すぎると見るだけでうんざりするから💦

- フォントと色味が好みか:自分の目に合う見やすい字、配色というものがある。

- “最新版”を買う:法令が変わったり、内容が変わってることもあるので、最新版が無難。

結局2種類のどちらにするかで迷い、学校に持って行きやすいサイズのものにしていました。

証明写真の用意

証明写真を撮るのも初めてのこと。

写真屋で撮るのと、証明写真機で撮るのとどっちにする?と聞いたら証明写真機を選んだので、設置してある場所まで連れて行き、お金を渡したら説明も聞かずに機械に入ったけど難なく完了。

(手順を見ながらのタッチパネルの操作に不安がない世代を実感!)

ただ、証明写真機に入る時に靴を脱ごうとしたり(試着室に入る時みたいな感じ)、写真を受け取らずに帰ろうとしたりが初心者っぽくて微笑ましくもあり、付いてきて良かったと感じました。

当日会場ですること

だいたい廊下などにホワイトボードがあって、受験会場の案内や注意事項の掲示があるから、受験番号で座席を確認すること。トイレの場所も確認しておくことなど。

忙しい中学生の勉強ペース

まずは隙間時間にアプリをやる。結局、紙の問題集を手にしたのは試験前2週間前からでした。

ただ、この時期の息子は学校の定期試験→部活の大会ラッシュ→習い事のコンクール→学校のミニテストと多忙で、やっと問題集に手が出せたのが2週間前という感じでした。

親としても「漢検の勉強をするように」言ってはいましたが、このスケジュールは解っているので、今回は試験を体験するだけでも良いかと思っているところもあります。(まだ合否の連絡はきていません)

資格試験経験者として伝えたアドバイス

- アプリで勉強も良いけど、テスト本番は筆記だから「書く」練習もした方が良い。

- 過去問1回分を、試験と同じ60分で解く練習をしよう。→時間の感覚をつかもう。

- とめ・はらいなど、普段は曖昧にしがちなところで〇✖がつくから、細部の確認をしておこう。

息子は、私が半年以上かけてFPの3級と2級を取ったのを見ていました。

テキストと問題集を繰り返し解くのを見ていたので、「資格試験ってそういうものなんだ」という感覚は、すでにあったようです。

ここでも母親の意見というより、経験者からのアドバイスというスタンスでピシっと言ったら「なるほど~そうだよね。」と受け止めていました。

父親も資格勉強中という環境

息子は、母親である私のFPの試験勉強を見ていたし、さらに今は父親も資格試験に向けて勉強中です。

資格試験が身近にある環境が、「試験を受けること」が特別な事ではないという意識が息子の中にあるのかもしれません。

まとめ:親の距離感を考える

さすがに、また同じ会場で受験する機会があっても、次は付き添いはしないと思います。

試験もまだ結果は出ていないけれど、「学校以外の場所で試験を受けてみる」という目的は十分に達成できたと思います。

これからも親としてできるのは、機会を整えて、ちょうどいい距離感を探りながら見守ること。

その繰り返しと思っています。

最後まで読んでくれたあなたに|ChatGPTおみやげプロンプト🎁

ChatGPTにコピペして使ってみてね!

子どもの試験中に思う親の気持ちを短歌にして!

【📋コピーする】「おみやげプロンプトってなに?」「ChatGPTをダウンロードしたい」と思った方へ

👉 おみやげプロンプトの楽しみ方・使い方をまとめた記事はこちら

👇子に親が勉強している姿を見せる効果についても書いています

コメント