親が心配。でも実家は遠い…そんなときにできる5つのこと

同世代の友人やSNSで「親のことが気になってきた」という声をよく耳にするようになりました。

でも、「実家が遠い」「急にそんな話題は出しづらい」という理由で、何もできないまま時間が過ぎてしまうこともあります。

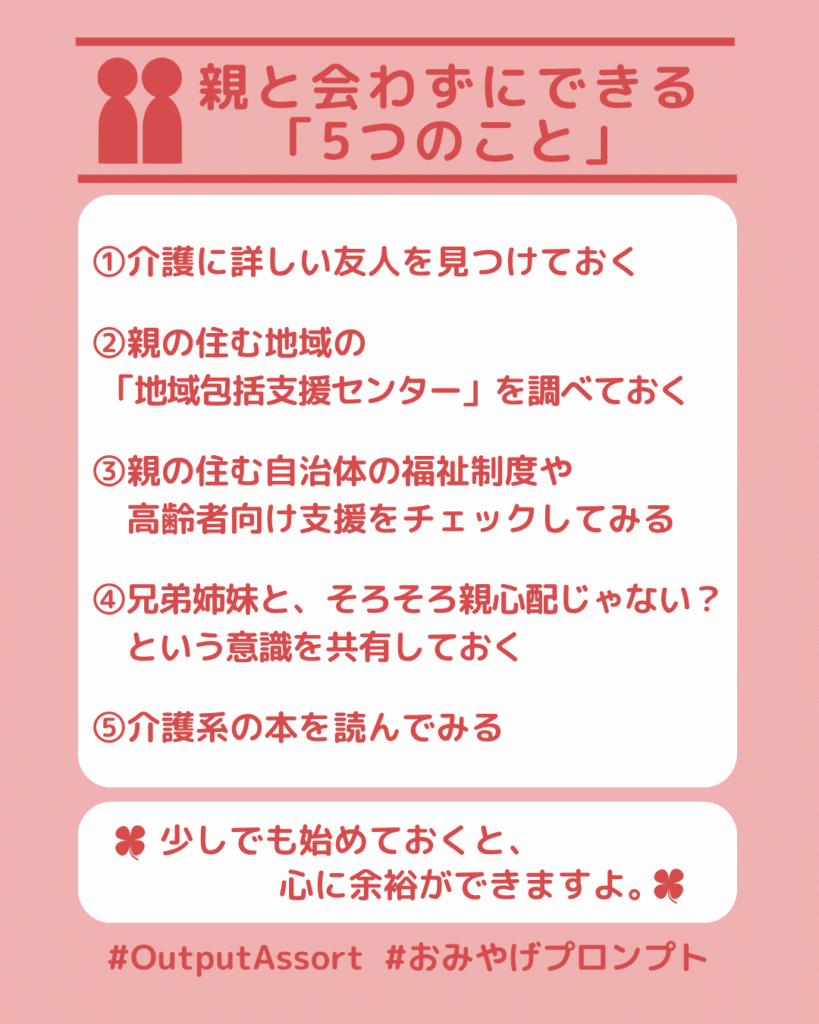

そんなときの“はじめの一歩”として、親に会わずにできることを考えてみたら5つありました。

親に会わずにできること5選

①介護に詳しい友人を見つけておく

30年来の友人に介護施設で働いている人がいてやっぱり詳しい。わかりやすい資料や情報を持ってたり。まだ両親は介護施設が必要な段階ではないけど心強いです。

②親の住む地域の「地域包括支援センター」を調べておく

上の友人が「まず地域包括支援センターに行け」と教えてくれました。まだ行ってはないんですけど💦

まだ行ってはいませんが、親の住んでいる地域にどこがあるのか、どんなことをしてくれるのかは調べてあります。また、相談したい内容をまとめておいたりしています。

③親の住む自治体の福祉制度や高齢者向け支援をチェックしてみる

市区町村のホームページには、高齢者向けのサービスや相談窓口、パンフレットのPDFなどが載っていることがよくあります。

また、もし帰省のついでに市役所(福祉課・介護課)に立ち寄れるなら、「ご自由にお持ちください」コーナーに資料が置いてあることもあります。ホームページには載っていない情報が見つかるかもしれません。

自治体によっては、図書館などの公共施設にも同じような資料が置かれていることがあります。

④兄弟姉妹と、そろそろ親心配じゃない?という意識を共有しておく

「うちの親もそろそろ心配じゃない?」と伝えるだけで、思った以上に積極的に動いてくれることも。

次につなげるためにも、気持ちの共有は有効だと思います。

⑤介護系の本を読んでみる

先人の教えは大いに利用させていただきましょう。

↓この頃に手にした本がこちらです。

📘 『親が認知症!? 離れて暮らす親の介護・見守り・お金のこと』(工藤広伸 著)

ネットで検索しようにも何を検索すれば良いかわからなくて、本屋で見つけたこの本を図書館で借りたのが最初でした。貸出延長もしたあと、最終的には購入。

このタイミングで読んでおいてよかったと思える1冊です。

「離れて暮らす子ども側」の視点で、制度・お金・準備のことがわかりやすくまとまっています。

※以下は広告リンクを含みます

👇この本の詳しいレビューはこちら

おわりに|“そのとき”を逃さないために

介護のこと、福祉のこと。

もしかしたら、親のほうが私たちよりずっと身近に感じているかもしれません。

同世代の友人の介護が始まったとか、制度を使ったとか、そんな話を聞く機会も多いはず。

だからこそ、親のほうからそういう話題が出るかもしれませんし、その時の受け止る側の準備として。

知識があれば気持ちにゆとりも生まれますし、必要な情報にも手が届きやすくもなります。

“その時”を待つのではなくて、“その時”を逃さないために会わずにできることを、やっていきませんか。

↓画像のダウンロードやスクリーンショットで、ご家族間での共有などにお役立てください。

また【📋コピーする】でリストがテキストでコピーできます。

最後まで読んでくれたあなたに|ChatGPTおみやげプロンプト🎁

ChatGPTにコピペして使ってみてね!

親と“もしもの話”をするとき、どんな言葉から始めると良いですか?

【📋コピーする】「おみやげプロンプトってなに?」「ChatGPTをダウンロードしたい」と思った方へ

👉 おみやげプロンプトの楽しみ方・使い方をまとめた記事はこちら

👇このシリーズの他の記事はこちらです

※この記事は、筆者個人の体験と気づきを記録したものです。

判断に迷う場合は、ご自身で抱え込まず、地域の包括支援センターやかかりつけ医など、公的な窓口・医療機関にご相談ください。

下記は、認知症や高齢者支援についての基本的な情報がまとまった信頼できるサイトです。

「もしかして…?」と思ったときは、まずはここから確認してみるのもおすすめです。

コメント