はじめに・夏休みの最後に残るもの

8月もあと10日程になり、「自由研究が手付かず・・」と焦っておられる保護者の方も多いのではないでしょうか?

自由研究がどんなものか解っている大人の方が、子ども本人より焦ったりしますよね・・。

うちの息子はコロナ禍だった小3を除いて小2から中1まで自由研究を5回やり、そのうち4回が市の自由研究展に展示されました。入賞は一度もありませんが、今回はその経験をベースに「自由研究のまとめ方」について書こうと思います。

※テーマは理科系(実験や観察)を想定してまとめ方を紹介していますが、テーマ自体は他のサイトやこちらを参考にしてください。

👉【随時更新】自由研究ネタ集|小学生~中学生まで使える身近なアイデア

「回避」という選択も

いきなり身も蓋もないことを書いてしまいますが、低学年で提出が必須でなければ回避してしまうのがおすすめです。

特に1年生ですと、文字は書けても文章がままならないことも多くフォローが大変です。

絵や工作などと選べるのであれば、そちらにしてしまうのも手です。

実際にうちも小1のときに「やりたい!」と言われましたが、私がフルタイムで働いていて時間もなく、他の宿題のフォローで手一杯で、「来年はやろうね」と約束し、工作を提出しました。(ちなみに、ガラスにステンドグラス風の絵が描けるペンで、空き瓶で貯金箱を作りました)

まずは学校のプリントを確認しよう

- 自由研究が必須か任意か

- 提出日、提出形式(ノート?模造紙?作品?)

これをまず確認しましょう。「自由研究の実物提出は不可」という場合もあります。

週末2日で終わらせる流れ

事前にやっておくこと

- テーマを決める

- 必要なものを洗い出して用意しておく

1日目(実験・観察の日)

- 実験の前に予想を立てる(←忘れがちです)

- 実験の様子をスマホで写真を撮る(←多いほど良いです)

- 結果をメモしておく(←これも多いほど良いです)

- うまくいかなくてもそのまま記録する

- 余力があればメモや写真の整理をする

2日目(まとめの日)

- レイアウトを考える

- 写真を印刷して貼る

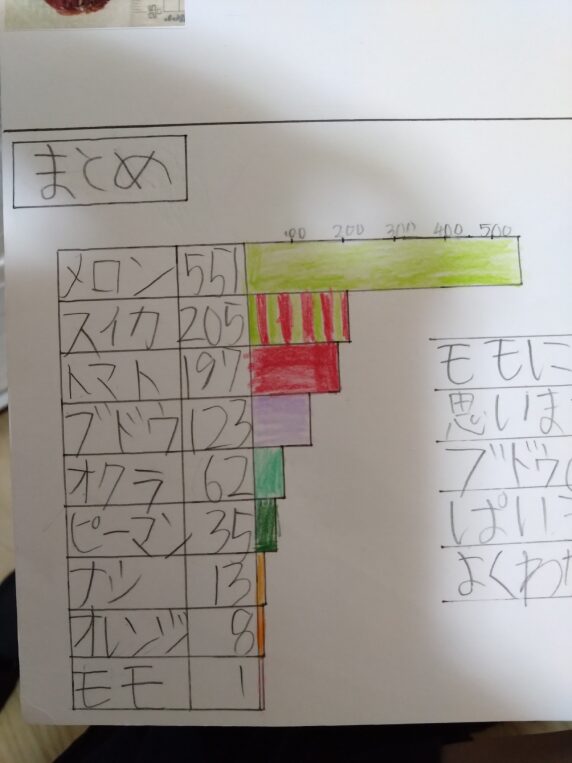

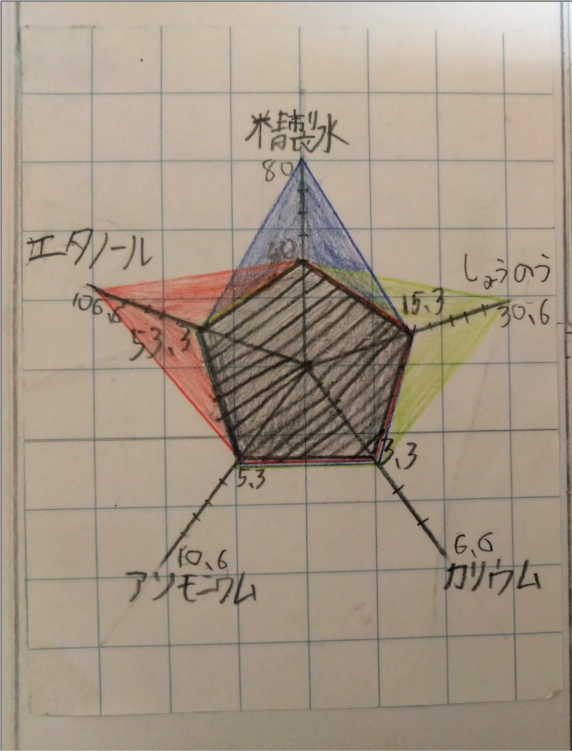

- 表やグラフを書く

- 本文を書く

- タイトルや見出しは目立つようにして完成!

自由研究の基本項目一覧

自由研究のまとめ方には定番があります。定番を意識するとまとめやすいです。

理科系の自由研究なら、だいたいこの9項目を押さえておけば大丈夫。

- タイトル … 研究内容が一目でわかるように

- 理由・きっかけ … なぜこのテーマを選んだか

- 予想(仮説) … こうなると思った、という予想

- 用意したもの … 材料や道具をリストに

- 手順 … 実験や観察をした流れ

- 結果 … 実際にどうなったか

- まとめ・考察 … 分かったこと、予想との違い、次にやるならどうするか

- 感想 … 楽しかった点や大変だった点

- 日付・天気・気温(室温)・実験した場所 … 実験した場所は自宅なのか科学館なのか、など

これをベースに、写真やグラフをプラスすれば完成度が上がります。

親の役割は「インタビュアー」

低学年だと「自分の考えを文章にする」のはまだ難しいです。

そこで親がインタビュアーになって、

- どうしてこの実験を選んだの?

- 何が必要だと思う?

- どうなると思う?

こう聞き出してメモしてあげれば、子どもはそのメモを参考にまとめられます。

書かせるより、しゃべらせた方が気持ちや意見が出やすいです。

実験が失敗しても大丈夫

「うまくいかなかった」=研究失敗ではありません。

「なぜそうなったのか」を書けば立派な考察です。

やり直さなくても、きちんとまとめれば問題ありません。失敗も立派な実験です。

市販のキットやワークショップも研究になる

市販の自由研究キットや科学館のワークショップなども良いと思います。手軽ですしね。

ただ「体験しました」で終わらせず、子ども自身の言葉でまとめ直すのがポイントです。

先に紹介した基本項目を整理すれば、立派な自由研究になります。

写真とレイアウトで「見栄えよく」仕上げる

- 実験や観察は必ず写真を撮る(子どもに任せつつ、親も予備で撮る)

- 書き方に迷ったら、ネット上にあるレイアウト例を参考にする

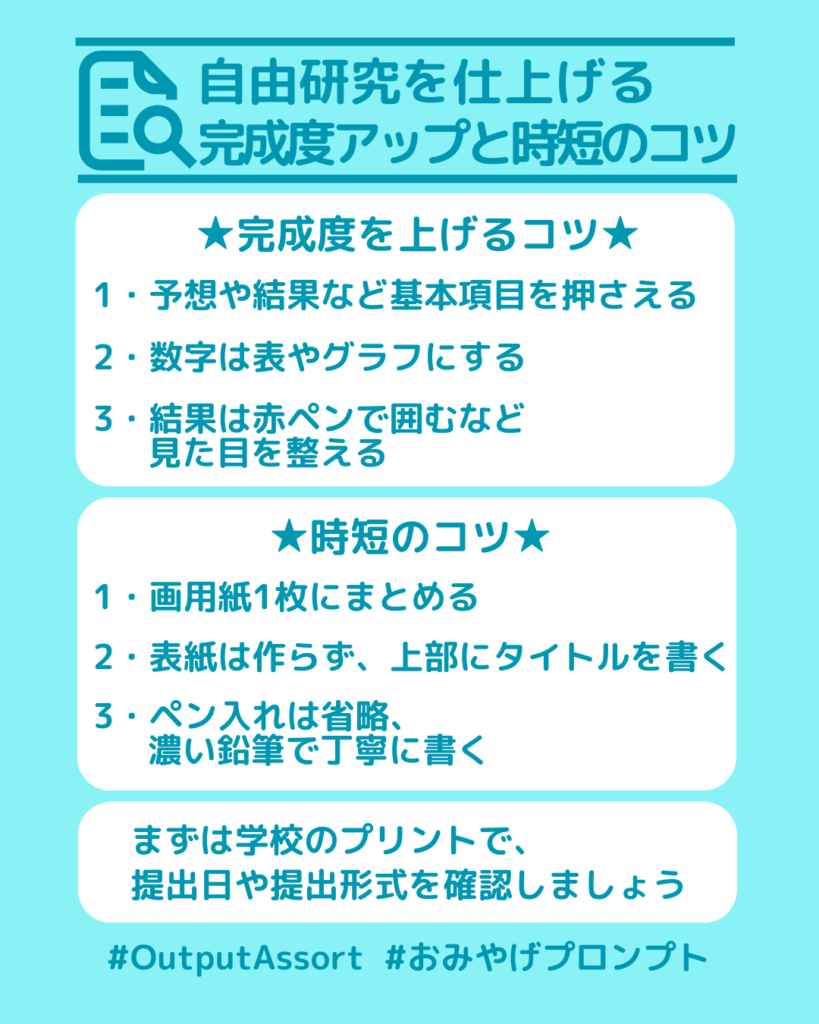

完成度を上げるまとめ方のコツ

うちの合言葉は 「ネタ2割・実験3割・まとめが5割」です。

「まとめ」がいちばん大事だと思っています。

- 写真を貼る:絵がなくてもわかりやすい&スペースが埋まる

- 表やグラフにする:数字を整理すると“研究感”が出ます

- イラストを足す:得意ならどんどん描かせましょう

- 仮説と結果を並べる:「こう思った→こうなった」をシンプルに

- わかったことを一言で:「思ったより変化がなかった」も立派なわかったことです

- 見た目を整える:色ペンで枠を書く、タイトルを太字で書くだけで完成度がアップ

「きれいに書かれているか」も大事ですが「考えが整理されているか」も重要です。

時短で仕上げるコツ

自由研究は「提出できる形」にするのが第一です。

指定がなければ、下記のようにすると時短で仕上げることができます。

- 画用紙1枚にまとめる

- 表紙は作らず、上部にタイトルを書く。

- ペン入れは省略、濃い鉛筆で丁寧に書く

- 写真も文字も大きめにしてスペースを埋める

これらはあくまで“時短のコツ”です。

どこまで簡略化するかは、親子で話し合って決めましょう。

「ここはやりたい」「ここは削ろう」と一緒に選ぶことで、子どもが納得のできる自由研究にすることが大切です。

まとめ・お疲れさまでした!

- まずは「提出できる形」を目指すこと

- テーマや実験より「まとめ方」で勝負が決まる

- 写真や表を足すと“研究感”がアップ

- 失敗も「考察」としてまとめればOK

- 提出の際に、所定の書類や「作品カード」の添付が必要なことがあるので、学校からのプリントをもう一度確認しましょう!

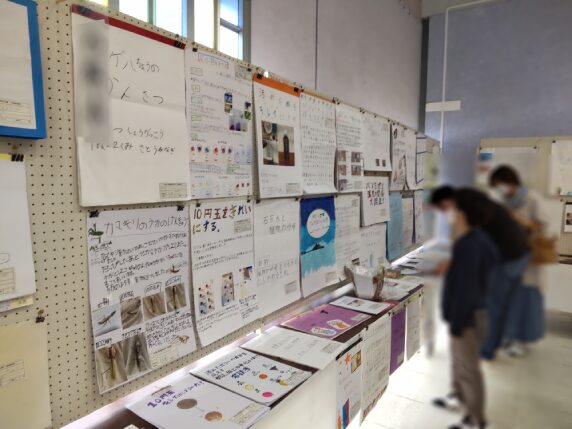

さらに、来年に向けて市町村や学区が主催する自由研究展に行ってみるのをおすすめします!

(同じ学校や同じ条件で取り組んだ子どもたちの研究が並んでいます。提出方法も同じはずなので、親子で見に行けばイメージがつかめます。子どもの通う学校からも毎年出品されていると思いますし、夏休み明けに案内が配られるはずです。)

「どんなテーマが多いのか(学年による変化なども)」「どんなまとめ方をしているのか」を見ておくと、翌年に自由研究が考えやすくなりますよ。

うちも毎回のように息子と一緒に見に行き、「来年はもっと字を大きく書く」など毎回改善点を本人がみつけていました。

自由研究は毎年出される宿題です。

まずは今年を「提出できる完成度」でゴールしましょう!

そして来年は、今年の経験+展示会のヒントを活かして、もっとラクに進めていきましょう😊

👇自由研究展の見学のメリットと活かし方をまとめました。

👇毎年夏には自由研究の特集が掲載されます!

最後まで読んでくれたあなたに|ChatGPTおみやげプロンプト🎁

ChatGPTにコピペして使ってみてね!

自由研究向けの実験や観察、低学年向けのものを10個考えて!

【📋コピーする】「おみやげプロンプトってなに?」「ChatGPTをダウンロードしたい」と思った方へ

👉 おみやげプロンプトの楽しみ方・使い方をまとめた記事はこちら

コメント