中学生になると、自由研究は難しくなると言われています。

小学生のころは観察や記録だけでよかったのに、今は仮説・検証・考察まで求められる。

テーマ選びやまとめ方に悩んで「何をやればいいのかも、どの程度のものを提出すれば良いのかもわからない。」と迷う中学生が多いようです。

高学年の小学生や、中学生になって自由研究が大変だった💦という人は、自由研究展に来年の下調べに行きませんか?

あなたと同じ条件・ルールで実際に提出された作品が並んでいるので、来年の参考になりますよ。

👇自由研究展の探し方など、こちらもぜひどうぞ

中学生が自由研究が難しいと感じる理由

中学生になると、自由研究はただの観察やまとめでは終わりません。

成績や高校受験に影響するというプレッシャーもあり、提出するだけでは済まない空気を感じる人もいるでしょう。

さらに、理科の授業で提出が必要になるなど、教科ごとの縛りがあることも。

レポート形式やまとめ方に慣れていないと、難しさを感じやすいです。

また、「なぜそうなったのか」を最後まで書ききれずに結果だけで終わってしまうこともありがち。

小学生のころは「できた範囲」で十分だったのに、中学生になると「これだけでいいのか」と不安に思う瞬間が増えます。

さらに「他の人とテーマ被りは避けたい」という意識も出てくるため、テーマ探しに悩むこともあります。

自由研究展で得られること

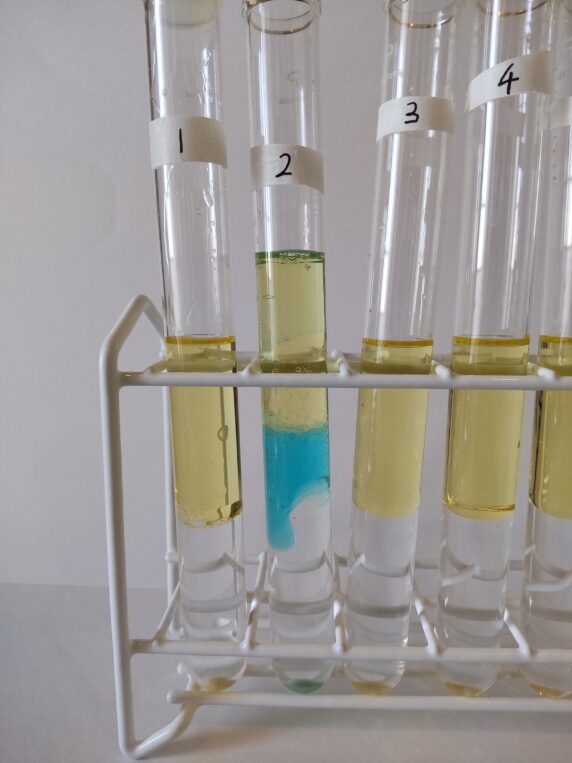

自由研究展では、同じ条件で提出された研究例を一度に見ることができます。

これは、教科書や参考書には載っていない「リアルな自由研究の姿」を知るチャンスです。

例えば、テーマの切り口ひとつ取っても「身近だけど深く掘れる題材」や「かぶりそうでかぶらない工夫」が見えてきます。

さらに、まとめ方や表現方法も作品ごとに違いがあり、どの程度まで仕上げれば良いのかの感覚がつかめます。

つまり展示を見ることで、

- 来年に向けてテーマ選びのヒントが得られる

- まとめ方や表現の“レベル感”が具体的にわかる

という二つの大きな収穫があります。

展示で見ておきたい5つのポイント

- テーマの切り口(身近×深掘りできるかなど)

- 実験や調査の工夫(複数回データ、比較対象)

- まとめ方(グラフ・表・写真の活用)

- 考察の深さ(結果をどう受け止めたか)

- タイトルの付け方(論文風かキャッチーか)

撮影がOKであれば、気に入った研究をスマホで撮ってくるのも良いかと思います。

ただ来年自分でやるときにそのまま真似にならないようにしましょう。

展示で分かる学校ごとのルール

自由研究展は基本的に地域ごとの共通ルールで集められたものですが、中には学校の独自のルールがある場合もあります。

- 提出フォーマット(B4用紙、レポート形式など)

- 表紙やタイトルの書き方

- 点描画やイラストに力を入れるなど、学校ごとの傾向

自分が進学予定の中学の展示を見ておくと、来年の提出のゴールがイメージできます。

まとめ|今年の経験を来年に活かそう

中学生の自由研究は「まとめ方」と「考察」が大きなカギになります。

自由研究展を見学しておけば、テーマ選びや表現の仕方のヒントをたくさん得られるはずです。

実際、この記事の下書きを中学生の息子に見せたところ、「うんうん」と頷いていました。

やっぱり本人たちも「難しい」「どうしたらいいかわからない」と感じているんだと思います。

だからこそ、展示を見に行って先輩の作品を知ることは、来年の自分を大いに助けてくれることになります。

自由研究展は早いところでは9月に開催される場合もあります。

チャンスを逃さないように、予定をチェックしてぜひ足を運んでみてください。

「今年は大変だった」という人も、展示で得たヒントを来年につなげてみませんか?

👇毎年夏に自由研究の特集があります!

最後まで読んでくれたあなたに|ChatGPTおみやげプロンプト🎁

ChatGPTにコピペして使ってみてね!

中学生が自由研究を気楽に進めるコツを教えて!

【📋コピーする】「おみやげプロンプトってなに?」「ChatGPTをダウンロードしたい」と思った方へ

👉 おみやげプロンプトの楽しみ方・使い方をまとめた記事はこちら

コメント