お盆休み、何する?

家庭内資格コンサル、爆誕?

我が家のある朝のひとコマ・・

夫:お盆休み、資格でも取ろうかな?

私:良いね~何をとるの?

夫:なにかおすすめは無いですか?

私:え?私、なんか、家庭内資格コンサルみたいな?w

息子&夫:だってなんか情報もってそうじゃん。

私:(まぁ、あなたたちよりかは・・)

息子:信頼と実績のw

夫:信頼と実績の!w

私:(わざとらしく)え~っと、御社に資格手当はありますか?

夫:ない!

私:知ってた!!

という会話の流れで、部下を伸ばす会話術みたいなのもあるよね、とか話したんだけど、実は夫は会社からいい加減に「ビジネスマネジャー検定試験」を取れと言われてるらしくてw

他のを検討する余地はないようです。

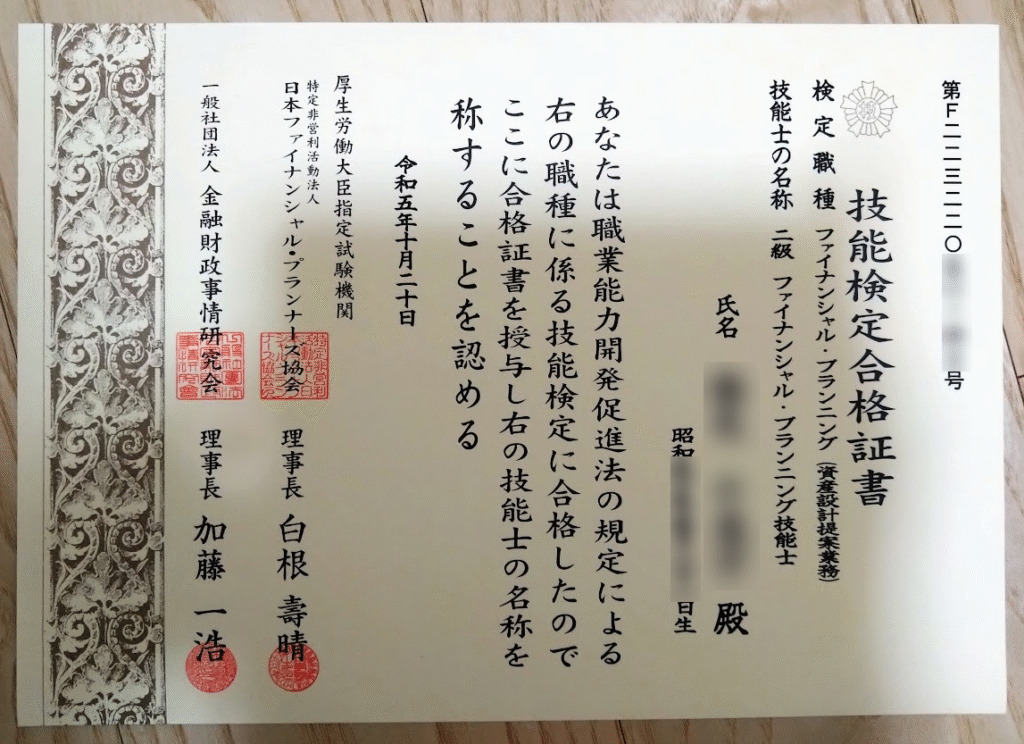

★補足・・私は2年前にFPの3級と2級を取りまして、その時にSNSで繋がった方々に他の資格にも挑戦されている方が多く、夫&息子よりはちょっと資格について詳しいという感じです💦

資格を選ぶときの優先順位って?

どの資格に挑戦するか選ぶの迷ったときは優先順位を意識しましょう。

趣味系の資格も仕事と関係ないしと思わずに検討して良いと思います。

- 自分が取りたいと思えるかどうか

→ モチベーションが続くかどうかに直結するので、一番大事。 - 資格手当が出るかどうか

→ 難易度などにもよりますが、少しでも金銭的なメリットがあるなら前向きに検討したいですね。 - 職場で取得を推奨されている

→ 昇進や評価に関係してくるなら、優先度は高いです。 - 人生に役立つ内容かどうか

→ たとえば普通免許やFPは国家資格でもあり、仕事以外でも使える知識は強い味方になります。 - 転職・キャリアチェンジに有利かどうか

→ 転職を視野に入れている方は、ここを最優先になるかと思います。

すべての条件に当てはまる資格はなかなかないですが、「これかな?」と思ったら、まずひとつやってみるのが良いと思います。

気づけば順番に全部取ってるかもしれませんよ(笑)

中高年におすすめの資格3選(2025年お盆版)

夫が取る予定の① ビジネスマネージャー検定試験、私が気になっている② 生成AIパスポート、そして私が実際に取得した③ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)を紹介します。

① ビジネスマネージャー検定試験

この検定は、職場でのマネジメントやチーム運営、業務改善など、日々の仕事で自然とやってきたことを、体系的に学び直すことができる資格です。

「管理職向けかな?」という印象を持つ方もいるかもしれませんが、実際には、リーダーではない立場でも役立つ内容が多く、「これまでの経験を“知識”として整理したい」という方にもおすすめです。

試験は10月、申し込みは9月末まで。

お盆休み中に基礎に取り組み始めれば、余裕を持って進められるスケジュール感です。

学習は過去問中心に進める方が多く、社会人経験のある方なら比較的取り組みやすいようです。

また、CBT方式(会場受験)とIBT方式(自宅受験)のどちらでも対応できる点も魅力のひとつ。

忙しい人や家庭との両立をしたい人にも向いている資格です。

「これまで何となくやってきた仕事を、言葉と理論で整理してみたい」

そんな方にぴったりの、実用性の高い資格です。

👇公式テキストと問題集です。夫もこちらを選んでいました。迷ったら公式を選ぶのも良いと思います。(広告を含みます)

② 生成AIパスポート

生成AIやChatGPTといった言葉を、最近よく耳にするようになった方も多いのではないでしょうか。

このブログにもChatGPT向けの「おみやげプロンプト」というものを付けています。

この資格は、そうした生成AIに関する基礎知識や社会的な位置づけを、整理して学べる内容になっています。

試験範囲は、AIの歴史や仕組み、活用事例、リスクや倫理など。

普段からニュースやコラムなどで話題に触れている人なら、そこまで身構えずに取り組めそうな内容です。

申し込みは9月末まで、試験は10月。

お盆休み中に基礎に触れておけば、試験本番までに無理のないペースで進められます。

ひとつ注意点としては、テキストや問題集が書店であまり見かけないこと。

私自身、何店舗かまわっても見つからなかったので、購入はネット注文が確実です。

※ITパスポートの教材と間違えないようにご注意ください!!

「AIは苦手だけど、少しは分かっておきたい」

「子どもや職場で話題についていけるようになりたい」

そんな方には、ちょうどいい資格だと思います。

👇私もこちらを購入しようと思います(広告を含みます)

③ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)

ファイナンシャル・プランニング技能検定は、仕事に直接つながらなくても、家計・税金・保険・年金・相続など、生活に直結するお金の知識を体系的に学べる資格です。

老後の資金、年金、住宅ローンの残り、退職金の使い方…。

そろそろ“現実として考え始める年齢”になってきた今こそ、お金について体系的に学んでおく価値は十分にあります。

私自身FP2級まで取りましたが、3級の勉強をしていた時から「よく知らずにここまで生きてきたな💦」と思うことばかりでした。

税金や保険のしくみ、資産運用の基本など、ニュースの内容の理解度が上がったのを実感しています。

家族に「どういうこと?」なんて聞かれても、どや顔で説明できるようになりますよ!

それと今の若い世代って、マネーリテラシーがとても高いんですよね。

20〜30代は資格を取らずとも情報を集めて積極的に学んでいますし、今の中高生は学校の授業で“FP3級レベル”の内容を習っているとも言われています。

つまり、私たち以上の世代が「知らないまま」だと…確実に情報弱者になるのです😭

ですが、学ぶと嬉しい副作用もありまして・・

① 国家資格ということもあり、家族がお金についての私の意見をしっかり聞いてくれるようになる。これは私だけでなく、一緒にFPの勉強をしていた知人のご家庭でも、同じような反応があったそうです。

② 子どももお金の知識に興味を持つようになる。

一緒に解説動画を見たり、ニュースの話題を共有したりすることで、我が家では「こんなに税金払ってて何に使われているの?」とか、「それ、複利ってやつ?」といった質問が出てくるようになりました。

ファイナンシャル・プランニング技能検定は、3級からスタートできますし、テキストも独学向けのものが多く出回っています。

「家計を整えたい」「子どもとお金の話ができるようになりたい」

そんな方にこそ、取り組んでみてほしい資格です。

👇私が実際に使って合格したテキストはこちらです(広告を含みます)

👇問題集も同じシリーズのを使いました。

詳しい解説はテキストの〇ページといった記載が便利でした。(広告を含みます)

私のテキストの選び方|“続けられる”を重視

資格などの勉強を始めるとき、私がいちばん大事にしているのは「続けられるかどうか」です。

そのために、テキストを選ぶときはこんな基準で見ています👇

- 厚すぎないこと:分厚すぎると見るだけでうんざりしてしまいます💦

- 文字が大きめ:老眼のはじまり世代にはかなり重要(笑)勉強のモチベーションを左右します。

- フォントと色味が好みか:文字の大きさに通ずるのですが、自分の目に合う見やすい字、配色というものがあります。

- “最新版”を買う:法令が変わったり、内容が変わってることもあるので、最新版が無難です。

試験の申し込みをする前にチェックすること

また、試験の申込をする前に会社に資格取得支援制度があるか確認しましょう。資格によっては自治体にも支援制度があることがありますので、各自治体のホームページも確認することをおすすめします。

子に親が勉強している姿を見せる効果は想像以上

① 「勉強=大人になったら終わり」じゃないと知る

子どもは「大人になったら自由、宿題もない」って思ってるんですよね(笑)

でも、親が「勉強してる」「資格に挑戦してる」という姿を見ることで、「学ぶことは一生続けるものなんだ」という価値観を自然と身に付けます。

② 勉強へのハードルが下がる

親が「わからん〜」って言いながらテキストと格闘してると、子どもは「わからないって言ってい良いんだ」って気づきます。

“間違えても恥じゃない”“調べながら進める”

そうした学びの姿勢そのものが、強烈なモデルになります。

③ 応援される立場→応援する立場へ

子どもは普段「応援される側」でいることが多いですが、親を「応援する側」になるのは新鮮で嬉しいようです。応援した相手が頑張ってる姿を見るいい機会にもなります。

今どきの“学び”を体感できるチャンスでもある

①親世代が知らない今どきの勉強方法

私たちが学生だったころ、勉強といえば「教科書・ノート・赤シートや単語帳」。

静かに机に向かい、ひたすら覚える。

そんなやり方が当たり前でした。

でも今の子どもたちは違います。

アプリで英単語を覚え、YouTubeで解説動画を見て、タブレットで宿題を提出する。

最初は「そんなので覚えられるの?」と疑ってたけど、自分が勉強を始めてみると…

「いや、便利すぎる。今の学生うらやましい」と手のひら返しです(笑)

②SNSで勉強仲間とつながる楽しさも!

SNSで「#FP3級」「#ビジネスマネージャー検定試験」などのタグを見ると、同じ資格を目指してがんばっている人がたくさんいることに気づきます。

しかも、年齢も職業もバラバラ。

「今週、全然進んでない〜」

「この問題ムズすぎ!わかる人教えて〜」

そんな投稿を見るだけでも、「ひとりじゃないんだ」と思えます。

このSNSで皆と頑張るというのは、私たちが学生の頃は無かったことですよね。

③子どもへの「勉強のさせ方」が変わる

親自身が資格に挑戦することで、子どもへの声かけにも変化が生まれてきます。

「勉強しなさい」ではなく、「どうやって勉強したら良いかな?」と、一緒に考えるスタンスになるんです。

また、実際に資格取得を経験することで、「今、社会で求められているスキル」や、「子どもに薦めたい資格」といった視点も持てるようになります。

それが、子どもと進路を考えるきっかけになったり、就職や転職について相談されたときのアドバイスに厚みがでてきます。

そうした“子どもとのかかわり方の変化”も、大人になってから学びなおすメリットのひとつです。

まとめ|「大人が楽しそうに学んでいる姿」は、家の雰囲気すら変える

子どもが小学生のころは、夏休みといえば「どこに連れて行くか」がメインでした。

でも中高生にもなると、そういった予定も少しずつ減ってきますよね。

そうなってきたら、“親の背中を見せる”夏休みにしてみるのも、案外いいかもしれません。

「親ばっかりだらだらしてずるい」と言われるより、机に向かっている姿を見せておく。

受験生のお子さんがいるご家庭なら、なおさら家族みんなで“頑張る時間”を増やすというのもひとつの方法です。

どこかに泊まりに行って“強化合宿”をするのも楽しそう。

「大人だって学ぶ」「親だって頑張ってる」

知識を身につけたうえに、子どももやる気になってくれるなんて、それならこちらのやる気もさらに倍増ですよね!

最後まで読んでくれたあなたに|ChatGPTおみやげプロンプト🎁

ChatGPTにコピペして使ってみてね!

試験に落ちてしまった親をユーモラスに励ます子どもの一言は?

【📋コピーする】「おみやげプロンプトってなに?」「ChatGPTをダウンロードしたい」と思った方へ

👉 おみやげプロンプトの楽しみ方・使い方をまとめた記事はこちら

👇息子が初めて資格試験(漢検3級)を受けた時の記事です

コメント